- サイトトップ

- Hi-PerBT 購買管理

- 購買管理システムコラム

- 集中購買とは?メリット・デメリットや、分散購買との違いを解説

集中購買とは?

メリット・デメリットや、分散購買との違いを解説

集中購買と分散購買という2つの購買方法のメリット・デメリットから、集中購買の実現を支援する購買管理システムの導入意義まで、購買管理を最適化するためのポイントを解説していきます。

製造業はもちろん、あらゆる業種で重要な役割を担うのが「購買管理」です。購買業務の最適化は、調達コストの削減による利益向上をはじめ、在庫情報の可視化や内部統制の強化、そして企業競争力の維持・向上にも効果を発揮するため、業務のデジタル化・システム化が喫緊の課題となっています。本記事では、集中購買と分散購買という2つの購買方法のメリット・デメリットから、集中購買の実現を支援する購買管理システムの導入意義まで、購買管理を最適化するためのポイントを解説していきます。

集中購買と分散購買の定義

購買業務は企業活動の根幹を成す重要な業務であり、特に製造業においては、円滑な生産体制の構築と、利益の向上に直結します。資材・物品の購入方法は、主に集中購買と分散購買という2つの種類があり、状況に応じて使い分ける必要があります。

-

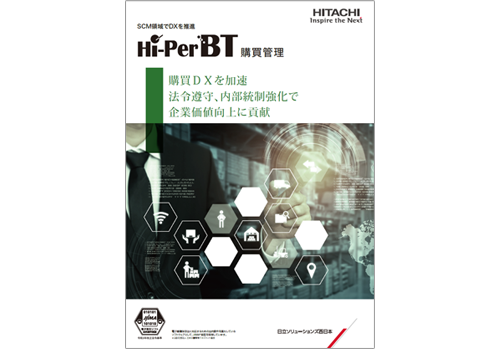

集中購買とは

集中購買とは、複数の拠点や部門の購買業務を一箇所に集約して行う方法です。窓口を一本化することで、事業所や工場ごとの購買を1つにまとめて発注できるため、全社的な支出を把握しやすくなり、購買業務の透明性が向上します。特定のサプライヤーに対する発注数を増やすことで、単価を下げる交渉が行いやすくなるといったメリットもあります。購買業務の効率化や内部統制強化、コストの削減をはかりたい場合に有効な購買方法といえるでしょう。

-

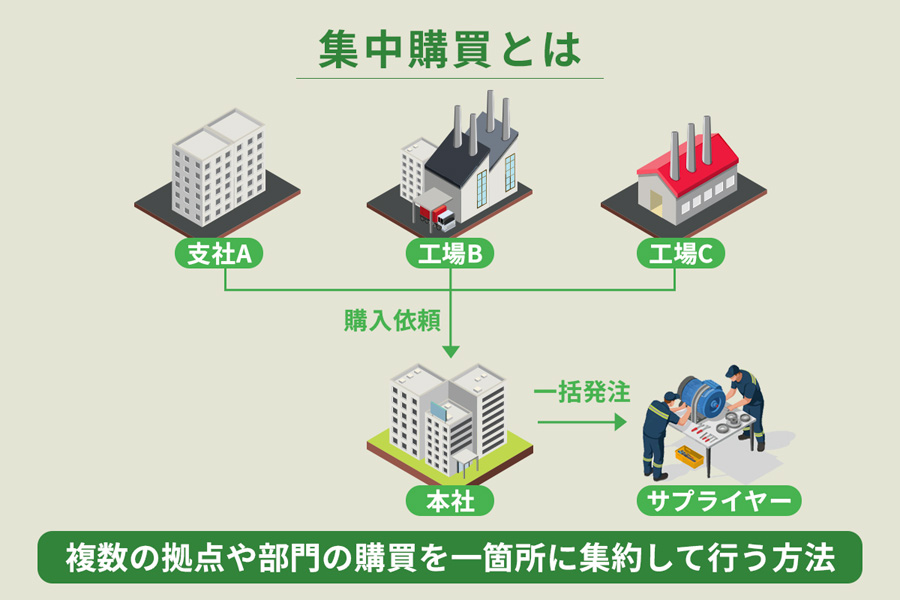

分散購買とは

もう一方の分散購買は、各事業所や工場で購買業務を担っている部門が、必要なタイミングで個別に購買を行うという方法です。資材・物品の調達を柔軟に行え、スピーディーに発注・支払処理を行えるというメリットがあります。拠点や部門ごとに異なるサプライヤーと取引を行うため、幅広いサプライヤーとのコミュニケーションを通じて良好な関係を構築でき、ニーズに合わせた資材・物品を必要な数だけ調達することが可能となります。

集中購買のメリット・デメリット

購買管理業務を効率化するためには、集中購買、分散購買それぞれのメリットとデメリットを理解する必要があります。ここでは、購買業務の窓口を一本化する集中購買のメリットとデメリットについて確認していきます。

-

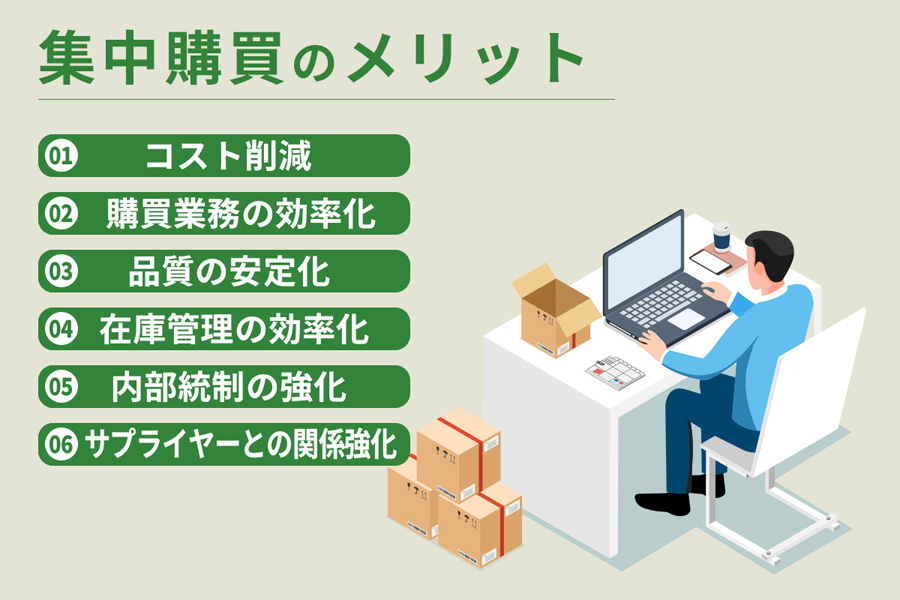

集中購買のメリット

コストの削減

購買窓口の一本化によって、特定のサプライヤーから資材・物品をまとめて調達できるため、スケールメリットを活かしたボリュームディスカウントが期待できます。また購買データを一元管理して分析・活用すれば、無駄な発注を防いだり、購買頻度を最適化したりと全社的なコスト削減につなげられます。

購買業務の効率化

集中購買で購買業務を一元化すると、事業所や工場ごとで重複していた作業を大幅に削減でき、業務プロセスの標準化がはかれます。これにより購買業務にかかる時間とコストを削減でき、各部門の担当者は生産性に直結する業務に注力できるようになります。さらに集約した過去の購買履歴を分析すれば、サプライヤーとの交渉も効率的に行えます。

品質の安定化・在庫管理の効率化

同じ資材・物品を全社で使えるため、品質の安定化をはかれます。さらに購買データの統合化により購買状況・在庫状況を把握しやすくなるため、発注の効率化や在庫管理の最適化といった効果も期待できます。適切な購買計画を立案したいのならば、集中購買の選択が有効な一手となるでしょう。

内部統制の強化

購買フローの一本化は、内部統制の強化にもつながります。意図的な不正行為はもちろん、意図しない不正も早期に検知し、防止することが可能です。購買プロセスの透明性も担保できるため、健全な取引が可能となり、企業の信用度向上も期待できます。

サプライヤーとの関係強化

サプライヤーとの窓口を一元化することで、より深い関係を構築することができます。交渉や契約も一元的に行えるため、自社の購買管理担当者とサプライヤー双方の業務効率化がはかれます。サプライヤーと密に連携することで、突発的な発注にも柔軟に対応してくれる良好な関係を構築できるはずです。

-

集中購買のデメリット

納入までに時間がかかる

事業所や工場ごとの要望を取りまとめて発注を行う集中購買では、集中購買部門と各拠点・部門とのやり取りに時間がかかった場合、発注から納入までのタイムラグが発生する可能性があります。資材の調達が遅れると、生産計画や在庫管理に影響をおよぼすことになり、企業の信頼度低下を招いてしまうおそれがあります。

柔軟な発注が難しい

購買窓口の一本化は、購買プロセスの標準化をはかれる反面、各拠点や部門における需要変化への対応が難しいといったデメリットがあります。事業所や工場ごとの細かな要求への対応にも時間がかかるため、タイムリーな製品開発が行えない可能性があり、ビジネスチャンスの損失を招きかねません。集中購買を導入する場合は、発注の柔軟性が損なわれるリスクを考慮する必要があるでしょう。

特定サプライヤーへの依存リスク

拠点や部門をまたいでサプライヤーを一本化できるのは集中購買の利点ですが、特定のサプライヤーへの依存はリスクも伴います。新規サプライヤーの開拓がおろそかになってしまった場合、先進的な商品や資材を調達する機会が失われ、企業の競争力低下を招いてしまう可能性があります。また、特定のサプライヤーに大きく依存してしまうと、該当サプライヤーに倒産や自然災害などのトラブルが生じた際に、製造停止や納期遅延などの致命的な問題を引き起こしかねません。

集中購買担当部門の負担が大きい

購買管理業務を一箇所に集約することは、全社的には人的負荷の軽減につながりますが、その一方で購買業務を一手に引き受ける集中購買部門にかかる負担は大きくなります。各事業所や工場とのやり取りが多いため、発注の手続きが煩雑化する可能性があり、発注・納入に遅れが生じるリスクは否めません。また、集中購買部門で調達した資材・物品を一括集約し、そこから事業所や工場に発送している場合には、作業や運搬コストも追加で発生してしまいます。

分散購買のメリット・デメリット

資材・物品の発注作業を事業所や工場ごとに行う分散購買のメリット・デメリットは、集中購買の裏返しともいえます。スケールメリットを得づらい反面、柔軟な調達や短期間での納入が可能となります。

-

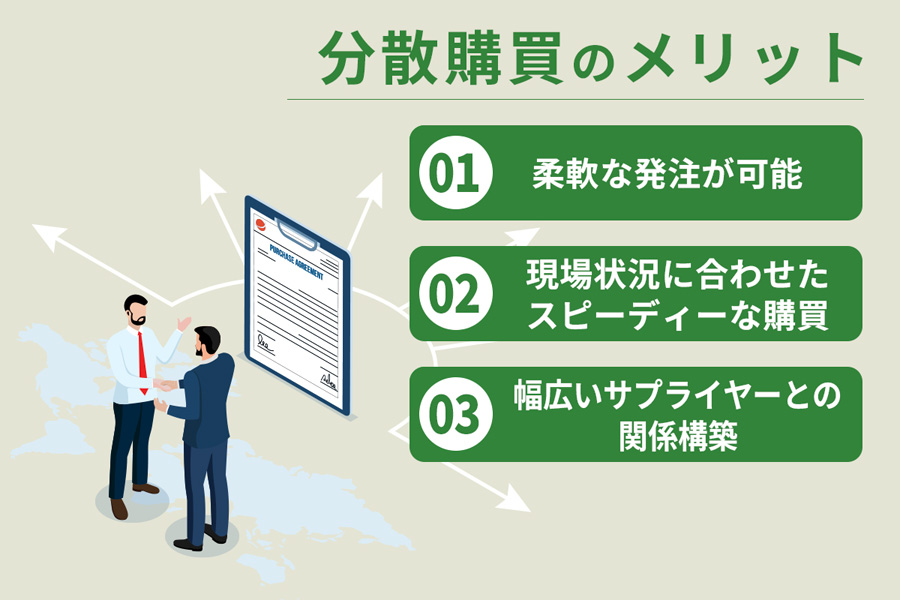

分散購買のメリット

柔軟な発注が可能

分散購買では、拠点や部門それぞれのニーズに合わせた発注が可能です。特定サプライヤーへの大量発注によるボリュームディスカウントは難しくなりますが、必要な資材・物品を必要な数だけ発注できる柔軟性は、生産計画を立案するうえで非常に有用となります。最新の技術トレンドを取り入れたい、専門性の高い特殊な資材を調達したいといったニーズに対しても、分散購買方式が有効となるでしょう。

現場状況に合わせたスピーディーな購買

事業所や工場それぞれが、適切なタイミングで発注できることも、分散購買のメリットです。集中購買部門とのやり取りも必要なく、資材・物品は直接納入されるため、スピーディーな購買を実現できます。市場の需要変化にも対応しやすく、タイムリーな製品開発が可能です。

幅広いサプライヤーとの関係構築

状況に応じて幅広いサプライヤーと交渉できることも、メリットのひとつです。集中購買のようなスケールメリットはなくとも、サプライヤーと信頼関係を築くことでディスカウントが期待でき、急な調達にも対応してくれる可能性が高まります。特定のサプライヤーに問題が生じたとしても、他のサプライヤーに発注を切り替えることでリスクを最小化できます。

-

分散購買のデメリット

大量発注できないため単価交渉が難しい

事業所や工場ごとに発注を行うため、どうしても一度の発注量は少なくなってしまいます。このためボリュームディスカウントによって、資材・物品の購入単価を下げることは困難となります。また価格交渉がしづらく、定価購入が常態化してしまいがちで、原価に対する意識が低下し、発注コストの増大を招くリスクがあります。サプライヤーとの関係強化や、相見積の取得といった発注コスト削減の取り組みを意識する必要があるでしょう。

購買業務の標準化が困難

購買プロセスの統一がはかりづらいことも、分散購買方式のデメリットといえます。調達する資材も事業所や工場ごとに異なり、同じ資材でもサプライヤーによって価格が変わることもあり、品質の担保は難しくなります。また購買業務の標準化が困難なため、購買データの分析・活用もハードルが高くなります。一括発注を行う集中購買とは違い、ある工場で余っている資材を、別の工場が発注してしまうといった無駄な発注も起こり得るので注意が必要です。

資材に応じた集中購買と分散購買の使い分け

集中購買と分散購買は二者択一の関係ではありません。購買する資材の種類に応じて2つの購買方法を使い分けると、“いいとこ取り”で、それぞれのメリットを最大限に享受できるようになります。市場の動向や自社の状況を踏まえて適切な購買方法を選択し、戦略的な購買管理を実現しましょう。ここでは、集中購買に向いている資材、分散購買に向いている資材について解説していきます。

-

集中購買に向いている資材

購買窓口を一本化する集中購買では、全社共通で利用する汎用資材・物品が適しています。大量発注によるボリュームディスカウントが期待でき、コストの削減につながります。高額な資材に関しても、集中購買で一括購入することで、価格交渉を優位に進められます。また手続きが煩雑で為替の知識も必要となる輸入資材についても、ナレッジを持つ集中購買部門が一括で対応することで、為替リスクの軽減や品質の安定化を実現でき、効率的かつ戦略的な調達が行えるようになります。

-

分散購買に向いている資材

一方、分散購買に適している資材としては、消耗品や小型工具などの低額資材や、発注数が少なくボリュームディスカウントが期待できない資材があげられます。低額資材は大量発注してもコスト削減効果が少ないため、スピーディーかつ柔軟に調達できる分散購買で調達するのが有効となります。また価格交渉が難しく、発注数も少ない特注資材に関しても、事業所や工場がサプライヤーと直接交渉できる分散購買が適しています。総じて、専門性の高い資材や、サプライヤーとの関係性が活きてくる資材に関しては、分散購買を採用するとよいでしょう。

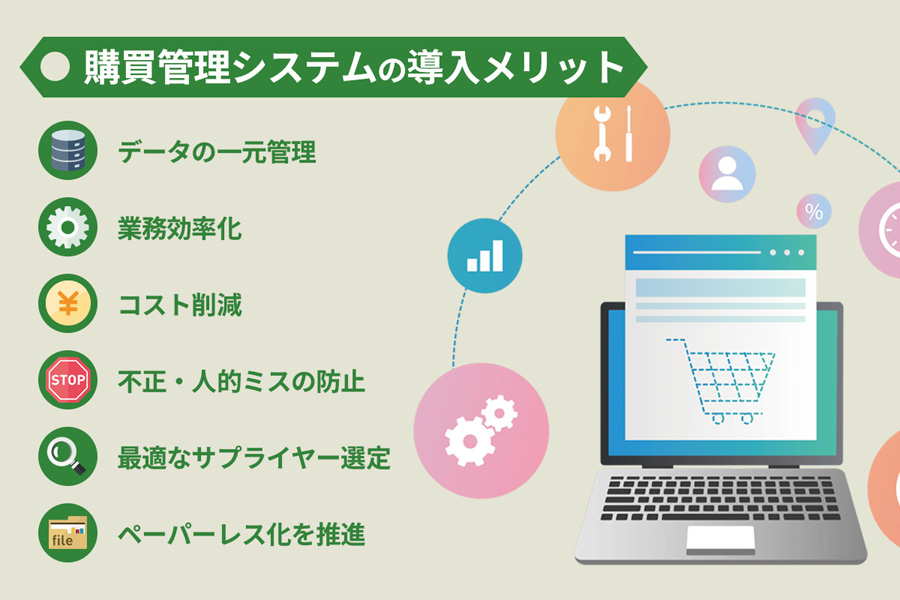

購買管理システム導入のメリット

集中購買と分散購買を併用したハイブリッドな購買戦略を実現するには、購買管理システムの導入が有効です。発注から支払いまで一連の購買業務をデジタル化することで、業務の効率化や購買コストの適正化がはかれます。

-

データの一元管理が可能

購買管理システムの導入によって、各拠点・部門の購買データを集約して管理できるようになります。一元化されたデータを分析・活用することで、データに基づいた戦略的な購買業務を実現できます。また資材に応じて集中購買と分散購買を使い分けることができ、品質や納期、価格などを考慮し、最適なサプライヤーを選定できるのもポイントです。さらに業務プロセスが標準化されるため、内部統制の強化にも有効で、コンプライアンス違反や不正のリスクの抑制も可能です。集中購買のデメリットを最小化できるだけでなく、分散購買のデメリット解消にも効果的な機能が実装された製品(システム)がさまざまなベンダーからリリースされています。

-

業務フローの統一化や効率化が可能

集中購買では購買管理業務の煩雑化が課題となりますが、購買管理システムの導入により解消することが可能です。発注書をはじめとした購買業務に必要な各種書類をシステム上で作成・管理できるため、紙に記入して集中購買部門に提出するといった非効率的な手続きが不要となり、購買フローの統一化により支払い漏れなどの人的ミスも抑制できます。発注や納入の状況もリアルタイムに管理でき、サプライヤーとの交渉も可視化されます。

- *

- 購買管理システムの選び方については、以下の記事で詳細に解説しています。

日立ソリューションズ西日本 製品担当者からのコメント

集中購買と分散購買をハイブリッドで実現するためには、対応した組織体制の構築と購買管理システムの選定が重要になります。特に購買管理システムを選定する際は、組織体制に合わせた要件を評価項目に入れることをおすすめします。

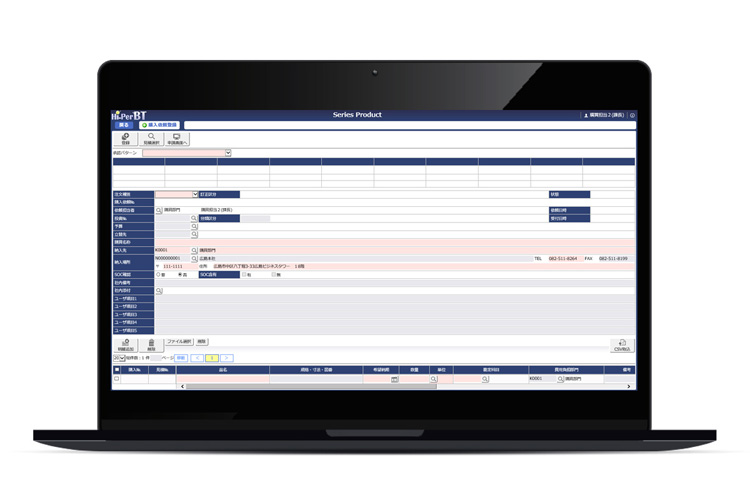

日立ソリューションズ西日本「Hi-PerBT 購買管理」の機能紹介

日立ソリューションズ西日本が提供する「Hi-PerBT 購買管理」は、全社集中購買を実現するための機能はもちろん、分散購買における内部統制強化を実現する機能も網羅した購買管理の統合パッケージとなります。

「Hi-PerBT 購買管理」では、見積管理や発注管理・納期管理・検収管理といった購買フローをデジタル化できるほか、内部統制を強化するワークフローや、Web EDIによるサプライヤーとのリアルタイム取引や在庫管理など、購買管理業務の効率化とコスト削減を支援する機能を網羅。シンプルかつ直感的なユーザーインターフェースを採用しており、ITスキルに不安がある購買担当者も容易に使いこなせます。また、既存システムとの連携など柔軟なカスタマイズにも対応しており、企業内、およびサプライヤー間の密接なデータ連携を実現。集中購買と分散購買を併用したハイブリッドな購買管理を実現したい企業にとって有用な購買管理システムとなっています。購買管理業務の効率化をはじめ、購買コストの最適化の実現を支援してくれるシステムです。

日立ソリューションズ西日本 製品担当者からのオススメ!

調達DXによって内部統制の強化、法令遵守、業務の効率化を推進することができます。紙や手作業で対応している業務があれば、システム化の検討をしてみてはいかがでしょうか。弊社では、購買管理システムの提供と合わせて、調達DX推進のご提案もしております。

集中購買と分散購買のハイブリッドな購買管理業務を推進し、企業競争力を高める

企業活動において重要な役割を担う購買業務の最適解は、集中購買を軸に適材適所で分散購買と使い分けるというアプローチです。集中購買のメリットを最大化し、デメリットを最小化できる購買管理システムを導入することで、戦略的かつデータドリブンな購買管理が可能となり、企業競争力を高めることができるはずです。