- サイトトップ

- 販売管理・生産管理システム Hi-PerBT KIT3

- 販売管理コラム

- 基幹システムとは?ERPとの違いやメリットをわかりやすく解説!導入事例も紹介

基幹システムとは?ERPとの違いやメリットを

わかりやすく解説!導入事例も紹介

基幹システムを導入するメリットや選ぶ際のポイントを解説します。

企業運営における重要な業務ほど、システム化する取り組みは大きな効果を発揮しやすくなるため、

ぜひ本記事を参考に導入の検討をしてみてください。

「基幹システム」とは、企業において根幹を成す重要な業務(基幹業務)を効率良く処理するシステムです。基幹業務は、管理項目が多く複雑化しやすい業務が多いため、「ミスが発生しやすい」「効率良く業務を処理できない」といった悩みを抱えやすいです。

その点、基幹システムを導入すれば、入力する手間の削減やシステム内での自動計算などによって、各業務を効率よく処理できるでしょう。実際、基幹業務の処理を効率良く処理できないことが悩みで、基幹システムの導入を検討している方も多いのではないでしょうか。

本記事では、基幹システムの特徴や導入するメリット、実際に導入するシステムを選ぶ際のポイントを解説します。

企業の基幹システムとは何か?定義をわかりやすく解説

まず、「IT用語辞典」では基幹システムを以下のように定義しています。

基幹系システムとは、企業や官公庁などの情報システムのうち、

事業や業務の中核に直接関わる重要なシステムのこと。

または、全社で共通して利用される、その組織全体の基盤の一部となるシステム。

- 引用

- :IT用語辞典

つまり基幹システムとは、企業において重要とされる業務(基幹業務・根幹業務)を効率化するシステムのことをさします。基幹業務・根幹業務は、生産・販売・会計といった企業を経営していくのに欠かせない業務のことです。基幹業務が正常に機能しなければ企業の経営はうまくいかず、逆に正常に機能すれば企業の経営が健全に機能するでしょう。

以上のような、重要な業務をシステムで管理できるようにしたものを基幹システムと言います。基幹システムは「基幹業務を効率化すること」を目的としているため、導入することで企業の経営に関わる業務を効率化し、企業運営の大きな基盤となるでしょう。

-

基幹システムの特徴

基幹システムは、停止することが許されないという大きな特徴があります。なぜなら、基幹システムは、業務が停止すると企業活動そのものが停止してしまう重要な業務の処理を請け負うため、企業活動を維持する上で必要不可欠なシステムとして考えられているためです。たとえば、財務会計、生産管理、販売管理、購買管理、在庫管理、人事給与などの基幹システムがありますが、これらはそれぞれの業務を成り立たせるためには欠かせないシステムになります。

また、基幹システムは企業経営にかかわる業務を処理するため、「経営に必要な情報を可視化できる」といった特徴も持ち合わせます。たとえば、販売管理システムでは企業のお金の動きを正確に把握できるため、その流れをシステム内で可視化することが可能です。

-

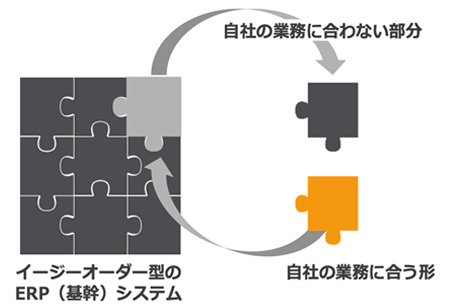

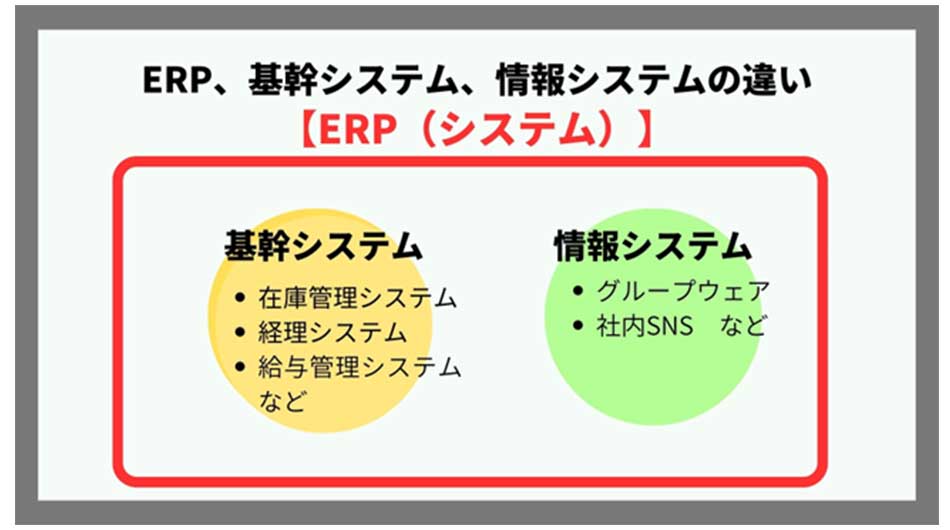

ERP(システム)との違い

ERPとは、企業の重要な資源(人や設備、情報など)を管理して、経営に関わる重要な業務の効率化をはかる手法のことです。一方で基幹システムは、ERPの手法の中に含まれたシステムの一部であり、ERPを実現させるために欠かせない要素の一つとして認識されています。ERPと基幹システムの関係性をイメージした図は以下のとおりです。

なお、最近はERPのことをERPシステムと同義で呼ぶことも多いです。その理由として、企業の資源を管理する方法に「システム化」を採用することが多い点や、「ERPシステム」といったように基幹システムや情報システムをパッケージ化したシステムが開発されている点が挙げられます。

-

情報システムとの違い

情報システムとは、社内外の情報共有、コミュニケーションの円滑化、事務処理の効率化、意思決定促進などに利用されるシステムのことです。たとえばチャットツールのようなコミュニケーションツールが該当します。

基幹システムは基幹業務を効率化するシステムですが、情報システムは情報共有やコミュニケーションの効率化をはかるツールであるため、そもそも利用目的が異なる点が大きな違いです。基幹システムと情報システムを合わせた形で提供されているのがERPで、それぞれの関係性は前述した図のようになっています。

基幹システムの種類

基幹システムは業務に特化したシステムであるため、業務ごとに種類が分かれます。一般的とされている基幹システムの種類は、以下の表の5種類があります。

| 名称 | 詳細 |

|---|---|

| 生産管理システム | 資材調達から製造完了までの工程を管理するシステム。在庫管理システムと連携することが多い。 |

| 在庫管理システム | 製品の在庫状況を管理するシステム。製品を管理するシステムと連携することが多い。 |

| 販売管理システム | 製品の販売を管理するシステム。受発注に関する業務をシステム化しており、在庫管理システムなどと連携することが多い。 |

| 労務管理システム | 従業員の勤務状況を管理するシステム。経理システムなどと連携することが多い。 |

| 経理管理システム | 従業員の給与や取引先との金銭のやり取りを管理するシステム。労務管理システムや販売管理システムと連携することが多い。 |

以上のように、管理する業務によってシステムの種類は異なるため、自社でどの業務を効率化したいかによって導入する基幹システムは変わってきます。たとえば、既存の業務体制で一番の課題とされているのが「経理に関する事務処理の非効率さ」である場合、最適なシステムは経理業務に特化している経理管理システムになります。

基幹システムを導入するメリット

これまでの、基幹システムの種類や特徴を踏まえて、実際に導入を検討し始めている方も多いのではないでしょうか。基幹システムを導入するのなら、導入によってどのような効果・メリットが得られるのかを知り、自社に導入する価値が本当にあるのかを見定めることが重要です。導入するメリットは以下のとおりです。

-

基幹システムを導入するメリット

- 各業務内のデータ・情報を一元化

- 業務効率化

- 業務標準化

- 経営状況の可視化・経営における重要決断の迅速化が実現

基幹システムは、基幹業務を効率良く処理することを目的に開発されているため、導入によって対応した業務の効率化や標準化がはかれます。また、基幹業務は企業経営にかかわる業務を処理するため、経営に関連する業務の可視化なども可能です。

-

各業務内のデータ・情報を一元化

基幹システムを導入すれば、各業務のデータ・情報を一元化できます。業務のデータを一元化できれば、そのデータを活用して他のシステムと連携できたり、効率的な業務管理をしたりできるでしょう。

たとえば、販売管理システムと在庫管理システムには「在庫数の把握」など共通する業務があり、連携すれば在庫数の正確な数をシステム同士で共有できるため、部門間での情報共有により効率が向上します。

また、一元化して管理することはデータの可視化にもつながります。可視化できれば、システムの情報を最新の状態で把握できるため、経営に関する決断をする際や新たな取り組みをする際の決断スピードを早めるのに役立つでしょう。

-

業務効率化

基幹システムは、「基幹業務の効率化」を目的に開発されていることもあって、導入すれば業務効率化を期待できます。たとえば、在庫管理や給与管理などの業務処理スピードの向上や、各業務の作業ムラを改善してヒューマンエラーを防止し、ミスによるロスの発生を防ぐ、などがあります。

また、システムを導入すれば人の手が必要な業務を削減することも可能で、人件費などのコスト削減も実現するでしょう。コストを削減できれば新しいシステムを導入して、ほかの基幹業務の効率化をはかることもできます。

-

業務標準化

業務標準化とは、作業や成果が上がるまでの工程(フロー)などにルール・手順を設けることで、熟練度や経験年数関係なく同じ業務内容を遂行できる状態にすることです。基幹システムを導入すれば、従業員が行っていた作業をシステム内で完結できるため、誰がシステムを扱っても同じ成果物を構築できます。

また、企業内で属人化しやすい「難しい業務」をシステム化すれば、属人化していた業務を標準化できて比較的簡単な業務を残すことも可能でしょう。これにより、標準化のハードルがさらに低くなるため、企業の運営を安定化させたいのであれば基幹システムの導入は必須と言えます。

-

経営状況の可視化・経営における重要決断の迅速化が実現

基幹システムは企業の経営に必要な業務をシステム化しているため、経営に関わる情報やデータをシステム内に蓄積しています。そのため、システムを導入することによって経営に関わる情報の可視化ができるようになります。経営に関わる情報を可視化すれば、経営層の人たちは企業経営における重要な決断をする際に、可視化した情報・データを確認して迅速な決断ができるようになるでしょう。

さらに、システムに新しい情報をすぐに組み込むようなしくみを作っておけば、可視化する情報・データは常に最新のものにすることができ、より質の高い情報をもとに経営に関する決断を下せるようになります。

基幹システムのデメリット

基幹システムの導入にはメリットがある一方で、デメリットもあります。これから紹介するデメリットとメリットを比較したうえで、本当に導入する価値があるかどうかを判断するようにしてください。

-

基幹システムのデメリット

- 導入コストがかかる

- 必ずしも高い効果を発揮するとは限らない

基幹システムを導入するためには、導入費用を支払わないと導入できません。かかるコストはシステムによっては何千万円とかかることもあるため、導入するかどうかは予算感も含めて吟味しなければならないでしょう。

また、基幹システムは効率化を目的に作られていますが、利用する担当者にとって操作しにくいシステムを選んでしまえば、導入しても高い効果を発揮しない可能性があります。

これらのデメリットは選定するシステムによっては解決できる可能性があるため、後半で解説する「基幹システムを選ぶポイント」を参考にデメリットを解決できるシステム選びをしましょう。

-

導入コストがかかる

どんなシステムでもそうですが、導入するにはコストがかかります。場合によっては、従業員がシステムの操作を覚えるための教育コストも想定しなくてはいけません。導入後の成果を見越して、コストを受け入れる価値があるのかを判断しましょう。

後に解説しますが、基幹システムには「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類があり、どちらを導入するかによってもかかるコストが変わってきます。クラウド型なら月額費用、オンプレミス型なら初期導入費用がかかるので、自社の予算などに合わせて最適なシステムを導入しましょう。

-

必ずしも高い効果を発揮するとは限らない

基幹システムは、基幹業務の効率化を目的として作られているため、導入すれば一定の効果が見込めます。しかし、システムを利用する担当者がPCの操作を得意としていなかったり、自社の管理体制にマッチしていないシステムであったりすれば、いくら効率化を目的に作られたシステムだとしても、高い効果を発揮できないでしょう。

「自社でも扱えるレベルのシステムか?」「自社の業務体系にマッチしたシステムか?」に留意しつつ、後述する「基幹システムを選ぶポイント」を参考にしてシステムを選んでみてください。

基幹システムの導入事例

基幹システムを導入するにあたって参考になる、導入事例を4社ご紹介します。事例を知ることで、実際に導入した際、自社にどのような効果をもたらすのかイメージが明確になるでしょう。

-

基幹システムの導入事例4選

-

株式会社マルタイ様

株式会社マルタイ様の事例は、「販売管理・生産管理システムHi-PerBT KIT3」の事例になります。「棒ラーメンといえばマルタイ」といわれるほど全国的な知名度と高い評価を得ているマルタイ様では、基幹システムを導入する前に以下のような課題がありました。

【株式会社マルタイ様が抱えていた課題】

- 既存システムが老朽化

- リアルタイムのデータ把握が困難

- 管理が属人化し業務負担が増加

マルタイ様では、地元の金融系SIerが構築した基幹システムを使用していましたが、同社が金融分野に特化することを理由にサポート終了の勧告を受けてしまい、それをきっかけに「Hi-PerBT KIT3」の導入に至ります。

導入を決めてからは、最初の3ヶ月で要件定義を行い、その後は各業務フローへと落とし込む基本設計、開発へと進めていきました。実際に新基幹システムの導入が完了すると、ペーパーレス化が大幅に進み、受注・在庫情報のリアルタイムな共有が可能となったため、納期が順守されるとともに、トレーサビリティの確保にも効果が表れています。

マルタイ様の評価も高く、「Hi-PerBT KIT3」の柔軟性にも満足していると太鼓判を押しておられます。

-

株式会社三石ハイセラム様

株式会社三石ハイセラム様の導入事例も「Hi-PerBT KIT3」の事例になります。三石ハイセラム様は創業以来、一貫して耐火物の生産に取り組んできた「総合耐火物メーカー」で、主に以下のような課題を抱えておられました。

【株式会社三石ハイセラム様が抱えていた課題】

- 業務ごとにシステムが分散している

- システム間のデータ授受がFAXや伝票など紙ベース

- システムが分散したことによる二重入力や入力ミスの発生

システムが複数存在することにより、業務の分散や情報をタイムリーに得られない、端末が少ないことによって操作できる人員に限りがあるなどの問題があり、「Hi-PerBT KIT3」の導入に至ります。

「Hi-PerBT KIT3」の導入によって、各社員のパソコンで業務遂行が可能になったため、ペーパーレス化とリードタイムの速さが実現しました。さらに新システムでは、場所にかかわらず情報をタイムリーに取得でき、また、入力ミスも解消されています。

分散していたシステムが統合され、社内の関係者全員が基幹システムを利用できるようになったことで、円滑な業務遂行とリアルタイムでの情報共有が実現した点は、三石ハイセラム様の特に注目すべきポイントになります。

-

ライト電業株式会社様

ライト電業株式会社様の事例も「Hi-PerBT KIT3」の導入事例になります。ライト電業様は「制御」「情報」「計装」「環境」の分野で、製造現場の合理化・最適化を徹底的にサポートする「技術商社」で、以下のような課題を抱えておられました。

【ライト電業株式会社様が抱えていた課題】

- 多種多様な企業との取引のため、新たに販売管理システムが必要になった

- 商品点数が多岐にわたり複雑な商品管理や在庫管理が必要

- 取引先から受発注管理に関する電子化などEDIへの対応を要望

多岐にわたる商品を取り扱うがゆえに抱える課題も多く、それらを解決するために「Hi-PerBT KIT3」の導入に至ります。

導入によって、販売管理の中でも特に経理部門において大きな改善がみられました。以前は違算管理帳票や入金処理に関しては個別に数値の入力作業が必要でしたが、導入によって、目的のデータを自動で抽出・入力でき、帳票の発行がよりスムーズになっています。

-

キング通信工業株式会社様

キング通信工業株式会社様の事例は「Hi-PerBT 人事給与」の事例になります。Hi-PerBT 人事給与は、簡単操作・ラクラク運用で業務効率を飛躍的にアップさせる人事給与システムです。

キング通信工業様は、社会の発展とともに、安全で豊かなセキュリティ社会の実現をリードしてこられたセキュリティシステムの総合メーカーで、以下のような課題を抱えておられました。

【キング通信工業株式会社様が抱えていた課題】

- スタンドアローン型のシステムでは限界を感じていた

- より安全で効率性、柔軟性の高いシステムを必要としていた

PC1台で運用していたこともあり、PCが壊れてしまった際の業務停止などに不安を抱えておられており「Hi-PerBT 人事給与」の導入に至りました。

導入によって現場では、画面が見やすいため新システムにすぐに慣れた、操作手順分かりやすくて作業が効率的になった、などの反応が得られています。また、業務に密接に関わる法改正や税制改正へのサポートにも満足されており、将来を見据えたシステム基盤が得られた点も評価されておられました。

基幹システムを導入する流れ

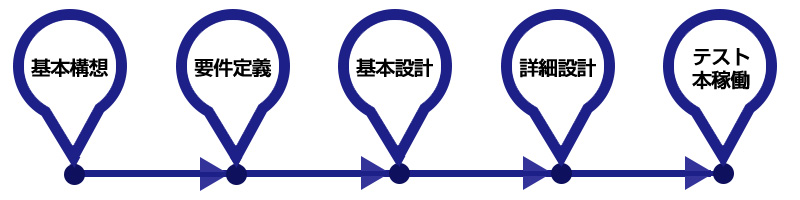

基幹システムを導入するまでの期間は、短くて3ヶ月くらい、長いと1年半くらいかかります。導入する流れを知っておけば、導入時までに考えておくべきことなどを整理できるため、導入までの期間を短縮できる可能性があるでしょう。スムーズな導入を実現するためにも、以下の流れを参考に導入準備にあたってください。

基幹システムを導入する流れ

- 基本構想

- 要件定義

- 基本設計

- 詳細設計

- テスト・本稼働

-

1.基本構想

基本構想とは、基幹システムを導入することによってどのような効果を得たいか、どのような目的を達成したいか、を明確にすることです。基本構想とあまりにも乖離しすぎたシステムを導入してしまうと、導入後の負担が大きくなるだけでなく、想定する効果も見込めないでしょう。

基本構想を行なう際は、なぜERPを導入したいのかを明確にすることが重要です。たとえば、「○○部門の業務が非効率で、企業にとってボトルネックとなっているため改善したい」といったように、業務名や効率化したい部分を明確にすることで導入目的が明確になります。

-

2.要件定義

要件定義では、基本構想をもとに必要な機能などの要件を定義していきます。要件定義は、システムを導入する際のベンダーとの打ち合わせで必要な項目となるため、細かく定義していきましょう。要件の定義は、具体的に以下のように並べるだけでも問題ありません。

【システムを導入する場合の要件定義】

- 過去の受注履歴をベースに将来の受注予測を立てられるようにする

- 在庫管理では5つのグループ企業の在庫を詳細に把握できるようにする

このように要件を定義しておくことで、ベンダーとの打ち合わせ時間を短縮することも可能です。また、要件はできるだけ多く洗い出しておくと、システムに組み込む機能を選定しやすくなります。

-

3.基本設計

要件定義が完了したら、システムの基本設計を検討していきます。要件定義で明確にした必要な機能などを盛り込み、システムの設計を進めていく工程になりますが、この工程はベンダーとの細かな打ち合わせで決めていきます。そのため、事前に準備しておけるようなことはあまりないでしょう。

仮にできるとしたら、さまざまな基幹システムに目を通し、具体的にどのようなシステムを導入したいかをイメージしておくことです。これにより、基本設計の際にベンダーと認識齟齬があれば素早く方向修正ができます。

-

4.詳細設計

基本設計の内容をもとに、実際にシステムを作り上げるために必要な細かな設計事項を追加していきます。こちらも基本設計と同様にベンダーと打ち合わせをしながら決めていくのが一般的です。

詳細設計の工程までに自身でしておけることは、導入するシステムが持つ機能は具体的にどのようなものがあるのか押さえておくことです。詳細設計は設計の最終段階であるため、システムに対するより詳細なイメージを抱いたうえで打ち合わせに臨むことが大切になります。

たとえば、「○○の工程では、具体的に△△の機能を利用して効率化をはかりたい」といったように、何の機能を利用したいのか、といった粒度までイメージできていれば、スムーズに打ち合わせを進められるでしょう。

-

5.テスト・本稼働

完成した基幹システムを実際にテストしていきます。利用してみることで感じる不具合が必ず出てくるため、現場の意見などを参考にしつつ改善を繰り返していきましょう。

注意点として、テストをする際は必ずシステムを利用する人、全員に試し利用してもらうようにしてください。現場のリアルな声とあわせて、少しでも多くの人から意見を聞ければ、改善点もより明確になるため修正工程を何度も繰り返す必要がなくなります。

そして、テスト稼働でシステムに問題がないとの結果が出たら、実際に導入して本稼働に移ります。

基幹システムを選ぶポイント

基幹システムを実際に導入するにあたり、どのようなシステムを導入するのかは非常に重要なポイントで、どんな種類のものでも良いわけではありません。「基幹システムのデメリット」でも触れたように、担当者も利用しやすいシステムを選べなければ、満足のいく効果は見込めないでしょう。

-

基幹システムを選ぶポイント

- 導入目的に合うものを選ぶ

- 製品のタイプで選ぶ

- 操作性で選ぶ

- セキュリティの高さで選ぶ

- 費用で選ぶ

すべてのポイントを意識すると理想が高くなって求める基幹システムを見つけにくくなるため、ポイントのなかで特にどれを重視したいかを絞って選びましょう。

-

導入目的に合うものを選ぶ

基幹システムを選ぶにあたり、「なぜ導入するのか」「基幹システムに何を求めているのか」といった部分を明確にすれば、導入目的も自然と明確になります。

たとえば、「在庫の管理状況が悪く非効率な管理体制となっているため、効率良く在庫管理に取り組みたい」といった目的があった場合、在庫管理システムの中でも在庫状況をより詳細に把握できるシステムを選べるでしょう。詳細に把握できるシステムの例としては、「在庫状況を可視化した画面が見やすい」などが挙げられます。

-

製品のタイプで選ぶ

製品のタイプは、オンプレミス型とクラウド型の2種類があります。オンプレミス型は自社のネットワーク内にシステムを組み込むタイプで、クラウド型はインターネット上に構築されたシステムを利用するタイプです。それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。

製品タイプ メリット デメリット オンプレミス型 - カスタマイズ性に優れている

- コストがかなりかかる

- 法改正などの際にベンダーを呼んで逐一アップデートが必要

クラウド型 - インターネットに接続できればどこからでも利用可能

- すでにシステムが構築されているため、打ち合わせが少なくてすむ

- 低コストで導入可能

- カスタマイズがほぼできない

- 提供元がサービスを停止したら利用できなくなる

自社に独自の業務がある場合は、その業務に合わせたカスタマイズが必要になるためオンプレミス型が最適です。逆にオンプレミス型である必要が無いのなら、クラウド型の方がコストを抑えられるためおすすめです。

ただし、クラウド型はインターネットに接続するため、ウイルスなどのリスクがある点には気をつけなければいけません。

-

操作性で選ぶ

基幹業務システムを利用するのは現場の担当者になるため、現場の人が使いやすいシステムを導入しなければいけません。操作性が優れているシステムは初心者でも比較的使いやすいことを意味するため、導入に際して現場からの抵抗を生みにくいでしょう。

仮に操作性がよくない基幹システムを導入してしまった場合、思うような運用ができず、想定していたような高い効果が見込めない可能性があります。そのため、操作性を重視する場合は現場の担当者も交えてシステムの比較検討を行なった方が良いでしょう。

-

セキュリティの高さで選ぶ

基幹システムは企業経営に関する重要な情報を扱うため、情報漏洩が発生するようなことがあれば企業運営を脅かすほどの事態にもなりかねません。そのため、セキュリティの高さは必ず重視すべきポイントです。

セキュリティの高さを重視する場合は、オンプレミス型が最適です。オンプレミス型なら社内の閉鎖されたネットワーク内にシステムを組み込むため、高いセキュリティ性能に期待できます。

一方でクラウド型の場合、インターネットを介してログインするため、ウイルスなどによって情報が漏えいする可能性はゼロではありません。もちろん、提供元では一定の対策をしているためセキュリティが甘いという訳ではありませんが、オンプレミスと比べると劣るでしょう。

-

費用で選ぶ

基幹システムは導入する規模感にもよりますが、ものによっては数千万円もの導入費用がかかる可能性があります。特にオンプレミス型の場合は、カスタマイズを要するケースが多いため、カスタマイズの内容次第ではかなりの額になることもあるでしょう。

一方でクラウド型のようにすでに構築されている基幹システムを導入する場合は、オンプレミス型よりもコストを抑えて導入できます。

ただ、費用をベースに選ぶ場合は「安さ」だけを重視して決めないようにしてください。あくまでも重要なのは、必要な機能を有しているシステムを導入することであるため、機能と費用の両方を確認したうえで導入するERPを決めましょう。

まとめ

基幹システムとは、企業において根幹を成す業務(基幹業務・根幹業務)を効率化するシステムのことです。基幹業務は企業運営に欠かせない重要な業務であるため、これらの業務を効率化できれば、業績に直接影響を与えることもあるでしょう。

基幹システムと似たもので、ERPというシステムもありますが、基幹システムの方が業務に特化したシステムになっているため、大幅な効率化をはかりたい場合は基幹システムが最適です。また、基幹システムは経営に関する業務を可視化できる特徴もあるため、企業経営に関わる意思決定を迅速化したい場合にも適しているシステムです。